こんにちは。

連日暑い日が続いています。

今週は特に熱中症危険アラートが毎日のように発表されています。

建設業界では外で働く人が多いですが、熱中症にならないためにどのようなことに気をつけたらよいでしょうか。

熱中症とは

熱中症は、高温多湿な環境に、私たちの身体が適応できないことで生じるさまざまな症状の総称です。具体的な症状としては、以下のものがあります[1]。

- めまいや顔のほてり

- 筋肉痛や筋肉のけいれん

- 体のだるさや吐き気

- 汗のかきかたがおかしい

- 体温が高い、皮ふの異常

- 呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない

- 水分補給ができない

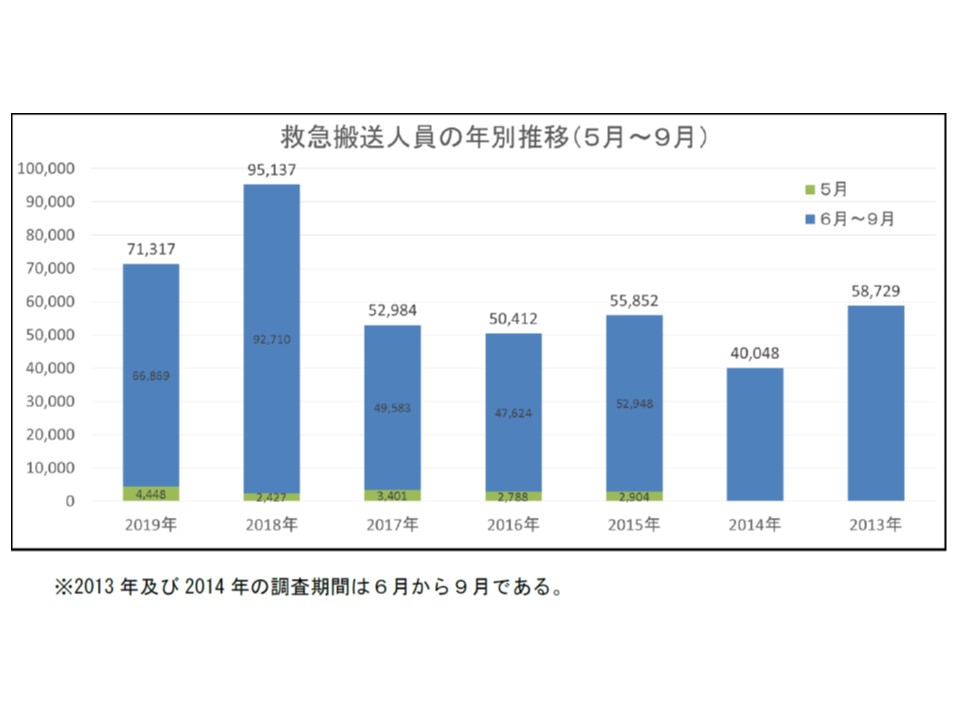

2013~2019年の熱中症による救急搬送人員の年別推移は以下のようになっています[2]。

東京の夏季の平均気温の推移と比較してみましょう。グラフは以下のとおりとなっています[3]。これを見ると2018年の熱中症患者が多かったことと平均気温が高かったことと関連がみられます。ただ2018年の患者数はそれまでより比較ならないほど増加しています。これについては、熱中症の危険が広く周知され、初期の段階で救急搬送される件数が多くなったという意見もあるようです。[4]

どんな人に起きやすい?対策は?

熱中症になりやすい人の特徴として以下のものが挙げられています。[1]

- 子ども

- 高齢者

- 屋外で働く人

- キッチンで火を使う人

- スポーツをする人

- 犬や猫を飼っている人

- 室内で過ごす人

子どもは体温調節機能が弱かったり、高齢者は温度に対する感覚が弱くなると言われています。屋外で働く人やキッチンで火を使う人、スポーツをする人などは環境的に熱中症のリスクが高い状況におかれています。犬や猫などペットの熱中症もあるようです(犬が多いらしい)。また室内で過ごす人でも、室内の環境条件によって熱中症になってしまうことがあるようです。

熱中症対策としては、大きく3つの項目に分けて紹介されています。[1]

- シーズンを通して、 暑さに負けない体づくりを続けよう

- 日々の生活の中で、暑さに対する工夫をしよう

- 特に注意が必要なシーンや場所で、 暑さから身を守るアクションを

よく言われている水分塩分補給や、十分な睡眠、丈夫な体をつくることが大切とされています。そのうえで気温や湿度、衣服、ひざしなどに気を付け、休憩をこまめにとることが有効とされています。

こんなことにも気をつけよう

熱中症対策には水分補給が大切ですが、塩分をとらずに水分だけ取りすぎると「水中毒」になってしまう危険があるそうです。「水中毒とは、精神疾患を患っている方に多くみられるもので、多飲症の結果起こる病態のことです。」と言われていますが、「乾燥する冬場や猛暑の夏などに、多量の水分を摂取することで精神疾患がない人でも発症することがあります。」とも言われています[5]。水中毒の症状は軽症の場合では以下のものがあるようです。

- めまい

- 頭痛

- 頻尿

- 疲労感

- 浮腫(ふしゅ)

- 下痢 など

対策として水分の摂取を制限することが挙げられていますが、スポーツドリンク(経口補水液)の摂取、梅干し・塩あめなどの補給といった塩分の補給も対策として挙げられています。ただし、急速な塩分の補充には気を付けてくださいとも書かれています。水ばかり飲みすぎて逆に体調を悪くしないためには、水分と塩分をこまめに適量ずつ摂取する必要があるようです。

まとめ

今日は熱中症について調べてきました。従来からある水分塩分の補給がやはり有効な対策であることは変わりありません。ただし水分のみ過剰に摂取すると水中毒の恐れがありますので、塩分も補給するようにしましょう。経口補水液や梅干し、塩あめがよいかと思います。塩分過剰摂取にも気を付けましょう。また、普段の十分な睡眠や健康な体作りも重要です。コロナ対策でマスクやフェイスガードをする中ですが、熱中症への対策もまだまだ油断できません。みなさんもこのようなことに気を付けて、残りの暑い季節も油断せずに乗り切りましょう。

参考資料

- 熱中症ゼロへ-一般財団法人日本気象協会

- 2019年(5月から9月)の熱中症による救急搬送状況ー総務省消防庁

- 過去の気象データよりー気象庁

- 2018年熱中症による搬送は過去最多~軽症者の増加は熱中症初期症状や対策の周知によるもの?ーニッセイ基礎研究所

- 水中毒を起こす5つの原因と対策方法!どれくらい飲んだら危険?

コメント